El pasado 18 de Noviembre de 2018 acudí a ver el segundo pase de La Favorita, película que inaguró el pasado viernes el 56º Festival de Cine de Gijón. El hecho de que se hubiesen agotado las localidades para el primer pase presagiaba algo bueno. No conocía al director Yorgos Lanthimos pero me ha fascinado. Os recomiendo que no os la perdáis.

Mas allá de la trama en si lo que me ha impresionado de la misma es:

1-Si una película puede concebirse como un puzzle donde cada pieza (imagen: encuadre, angulación, movimiento de cámara, textura, sonido…) es un elemento que forma parte del discurso narrativo, en esta película cada plano parece haber sido estudiado minuciosamente hasta el último detalle. La experiencia estética que destila esta película es comparable a contemplar una obra de un pintor del s XVIII en el Prado. Pero a diferencia de otros films con un estilo barroco (me estoy acordando de La muerte de Luis XIV, de Albert Serra, otra obra sublime) no está sobrecargada.

Me llamó mucho la atención un tipo de panorámica que desconocía que adopta una curvatura y se asemeja a una imagen reflejada en una esfera (los planos del carruaje al inicio, la cocina en la que aparecen las criadas, una de las estancias de palacio…). Casualmente mientras pemanecía en la cola de espera para entrar al teatro Jovellanos, me encontré con Daniel Rodríguez Sánchez, gran apasionado del cine, escritor (autor de “Rob Zombie: las siniestras armonías de la sordidez”), crítico de cine (cinemaldito.com) e instructor en el gimnasio Universal, que cubre el Festival en concepto de colaborador de una web especializada en el séptimo arte, a quien pregunté y me sacó de la duda. Se llama objetivo “ojo de pez”.

2-El contenido moral de la misma. Muchas películas y libros abordan temas universales relacionados con la condición humana. En esta caso sobresalen algunos como la injusticia, la desigualdad de las clases sociales, las falsas apariencias (la frase un lobo con piel de cordero adquiere en esta película su expresión máxima), la codicia, la fragilidad y vulnerabilidad del ser humano con independencia de su estatus socioeconómico, el afán de poder a toda costa con independencia de las consecuencias sobre el prójimo, la toma de decisiones, las excentricidades de la aristocracia... pero si algo vertebra esta película, magníficamente protagonizada por su elenco de actrices principales, sin desmerecer para nada el resto, es el amor-pasión.

Como no tengo ánimo de realizar ningún spoiler, para aquellos que tengan previsto ver la película recomiendo saltar el siguiente párrafo pues destripo sutilmente algo de la película.

La trama discurre a principios del s. XVIII y orbita entorno al triángulo lésbico de la reina Anne (Olivia Colman), enferma de gota y cuya salud se deteriora progresivamente, una aristócrata, Lady Sarah (Rachel Weisz) muy cercana a y a quien asesora y una joven, Abigail (Emma Stone) recíén llegada a Palacio, a quien a pesar de ser prima de Lady Sarah se le insta a trabajar como criada y las guerras franco-británicas, donde dos facciones políticas del parlamento mantienen posturas encontradas sobre el devenir de los ingleses en la Guerra y es objeto de intrigas palaciegas.

La reina tendrá que tomar decisiones importantes sobre la participación de Francia en la guerra, al mismo al mismo tiempo que lidiar con sus sentimiento ambivalentes por Lady Sarah y Abigail.

Pero os preguntareis que tiene que ver esta película con la nutrición. La reina Anne padece ataques de gota y en una escena se haya tumbada sobre un sillón y alguien le ofrece chocolate pero Lady Sarah le responde: “No puedes tomar chocolate que inflama el estómago”. Evaluamos cuanto hay de cierto en dicha aseveración.

Una de las primeras definiciones de gota en la medicina moderna fue realizada en 1890 por Jean-Marie Charcot (1825-1893) en su libro Maladies des Vieillards, 1890) (1).

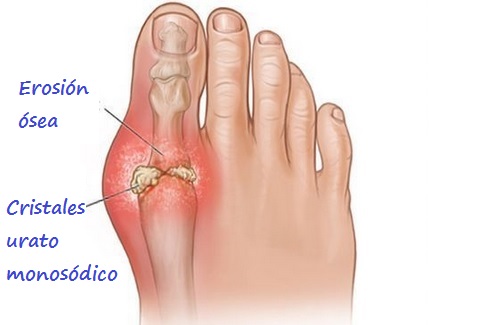

Los síntomas iniciales de un ataque de gota son repentinos y violentos, se manifiestan casi siempre por la noche. Los pacientes sienten un repentino ataque de gota. A menudo afecta al primer dedo de la articulación metatarsiana, que rápidamente se vuelve roja e hinchada; las venas de la pierna pueden llegar a dilatarse y la pierna volverse violeta-amoratada y algunas veces se acompaña de moratones.

La gota es un trastorno caracterizado por la deposición de cristales de Monohidrato de Urato Monosódico (MSU) o tofos en el fluido sinovial y otros tejidos y es la forma más frecuente de artritis inflamatoria. Suele manifestarse en la falange metatarsiana (1,2).

Un ataque de gota es expresión de una inflamación estéril en contraposición a una inflamación piogénica (aquella que produce una supuración –formación y/o excreción de pus-) (2).

La deposición de los cristales se produce cuando los niveles de MSU precipitan, lo que se produce a un valor de 7 mg/dl. El ácido úrico es el producto final del catabolismo de las purinas y se mide en sangre. La hiperuricemia es un factor de riesgo de gota. Existen sujetos con hiperuricemia que pueden permanecer asintomáticos, lo que sugiere que existen otros factores implicados. In vitro se han hallado otros como el pH, temperatura, fuerza iónica, capacidad de fijación del urato a proteínas del plasma. In vivo no se ha dilucidado y se contemplan otros factores entre los que sobresale la capacidad inflamatoria. Las proteínas fijadas al cristal modifican la respuesta celular pero se desconoce su mecanismo de acción (1).

La inflamación es un proceso común a muchas enfermedades y la gota no es una excepción. El mecanismo inflamatorio en la gota está mediado por IL-1b, citoquina (un mediador de la inflamación) que es regulada por complejos moleculares citosólicos denominados inflamosomas, en particular por NLRP3. Se han descrito distintos inflamosomas, pero NLRP3 presenta varias peculiaridades: 1) Es activado por múltiples estímulos. 2) Su activación está asociada a alteraciones fisiopatológicas, por lo que es objeto de mucha investigación. Sin embargo al mismo tiempo su mecanismo de acción que subyace a su activación es objeto de controversia. No se cree que reconozca específicamente a todos los estímulos frente a los que responde, sino a señales generales de estrés celular inducidas por muchas moléculas (2,3).

Evidentemente en el s. XVIII el concepto de Nutrición Basado en la Evidencia (NuBE) no existía pues la nutrición es una ciencia relativamente joven (la vitamina B12 fue la última en ser descubierta en 1927). Pero realmente ¿el chocolate inflama el estómago? ¿Que dice la evidencia?.

El cacao contiene flavonoides (un tipo de compuesto bioactivo) que exhibe propiedades antiinflamatorias in vitro (modelos celulares). Si esto también ocurriese in vivo, entonces el consumo de cacao podría contribuir a la prevención y tratamiento de enfermedades que cursan con inflamación. Ellinger S y Stehle P trataron de confirmar dicha hipótesis y para ello realizaron una revisión crítica de ensayos clínicos sobre el efecto del consumo de cacao en la inflamación (4).

Metodología.

Nº estudios encontrados: 33.

Tipos de estudios:

-Administraron un bolo de alimento: 9.

-Evaluaron el consumo de alimentos con cacao: 24.

Resultados.

-El consumo agudo (corto plazo) reduce las moléculas de adhesión y 4 series de leucotrienos en suero, la activación del factor de transcripción nuclear κB en leucocitos y la expresión de CD62P y CD11b en monocitos y neutrófilos.

-El efecto antiinflamatorio observado parece ser más acusado en pacientes con DMTII e intolerancia hidrocarbonada (situación prediabética)

Conclusiones.

Los autores apuntan que existe poca evidencia sobre la relación entre el consumo de alimentos ricos en cacao y la reducción de la inflamación que estaría mediada por una reducción en la activación de los monocitos y neutrófilos (dos tipo de células que forman parte de la inmunidad, el sistema de defensa que tenemos frente a la infección por patógenos: bacterias, virus, mohos, protozoos y helmintos). El efecto parece depender de la magnitud de la inflamación basal (inicial). Los autores sugieren realizar estudios adicionales bien diseñados, cuyo desenlace primario sea la inflamación, que utilicen biomarcadores robustos de inflamación como activación de leucocitos y las microparticulares endoteliales.

Por tanto:

1-La aseveración ““No puedes tomar chocolate que inflama el estómago” me sirve como ilustración sobre la persistencia de los mitos alimentarios en la sociedad actual. Aunque la evidencia es preliminar el chocolate parece tener un efecto antiinflamatorio, justo lo contrario de lo que se afirma.

2-No os creáis cualquier aseveración que escuchéis sobre alimentación, nutrición y dietética. Evaluar la fuente al menos.

3-Incluso las afirmaciones vertidas en películas como es el caso también pueden ser equívocas (aunque en este caso es comprensible débido a que en el s XVIII los conocimientos en nutrición eran muy rudimentarios).

Bibliografía

1. Busso N, So A. Gout. Mechanisms of inflammation in gout. Arthritis Res & Therapy 2010, 12:206.

2. Neogi T, Jansen TL, Dalbeth N, Fransen J, Schumacher HR, Berendsen D, et al. 2015 Gout Classification Criteria: an American College of Rheumatology/European League Against Rheumatism collaborative initiative. Arthritis Rheumatol. 2015;67(10):2557-68.

3. Abderrazak A, Syrovets T, Couchie D, El Hadri K, Friguet B, Simmet T. NLRP3 inflammasome: from a danger signal sensor to a regulatory node of oxidative stress and inflammatory diseases. Redox Biol. 2015;4:296-307.

4. Ellinger S, Stehle P. Impact of Cocoa Consumption on Inflammation Processes-A Critical Review of Randomized Controlled Trials. Nutrients. 2016;8(6).