La ciencia está en constante avance y se retroalimenta a partir de los estudios científicos de su ámbito de estudio. Ese dinamismo es lo que ha permitido el progreso de la civilización. La ciencia se construye sobre teorías y conceptos, pero estos no permanecen estables, sino que suelen ser revisitados.

La obesidad es una enfermedad compleja, seria, crónica (recurrente-remitente) multifactorial que resulta de una brecha energética positiva a largo plazo y resulta un desafío para la salud pública debido a su alta prevalencia. Históricamente las personas con obesidad han experimentado y aun experimentan un estigma social, que se hace patente ya desde la infancia en forma de bullying y se prolonga hasta la vida adulta en forma de comentarios verbales peyorativos sobre su aspecto físico, rechazo a la hora de optar a un puesto laboral, etc. Este estigma se hace extensible incluso a profesionales biosanitarios, quienes relacionan la obesidad con la falta de voluntad, la gula, etc. (1). Este estigma responde a los estereotipos y cánones de belleza imperantes que imponen unos cuerpos normativos que se asocian con el éxito y a la explicación simplista, que ha permeado en la sociedad que la obesidad es el resultado de una sobreingesta calórica y el sedentarismo. Si tenemos en cuenta que existe una asociación entre la obesidad y el riesgo de ansiedad y depresión (2), el estigma social contribuye a exacerbar dichas condiciones.

El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define dignidad humana como “cualidad propia de la condición humana de la que emanan los derechos fundamentales, junto al libre desarrollo de la personalidad, que precisamente por ese fundamento son inviolables e inalienables”.

Por tanto, una prioridad de la sociedad debe ser asegurar la dignidad de las personas con independencia de su color de piel, sexo, orientación sexual, aspecto físico…

En este contexto se han implementado algunas iniciativas destinadas a cambiar la narrativa de la obesidad. Una de ellas es el cambio en la definición de obesidad.

El diagnóstico de una enfermedad compleja poligénica que resulta de una interacción entre factores genéticos y medioambientales, como es el caso de la obesidad debe ser descriptiva, basada en la evidencia, evitar cualquier tipo de atribución de causalidad y no estigmatizante. La terminología y categorización de las enfermedades deberían ser fácilmente comprensibles para los profesionales de la salud y facilitar la toma de decisiones clínicas (3).

La European Association for the Study of Obesity (EASO) realizó en 2017 una propuesta de modificación de la definición de obesidad en la International Classification of Diseases (3), que tuviese en cuenta las consideraciones antes mencionadas.

La Asociación Americana de Endocrinólogos Clínicos (AACE) y el Colegio Americano de Endocrinología (ACE) acuñó en 2017 una nuevo término para reemplazar al de obesidad: Adiposity-Based Chronic Disease (ABCD). En el ámbito hispanoparlante se ha traducido como Enfermedad Metabólica Crónica Adiposa. Personalmente creo que una definición más acertada resultante de una traducción más literal del inglés, sería Enfermedad Crónica basada/asociada/derivada de la adiposidad (4).

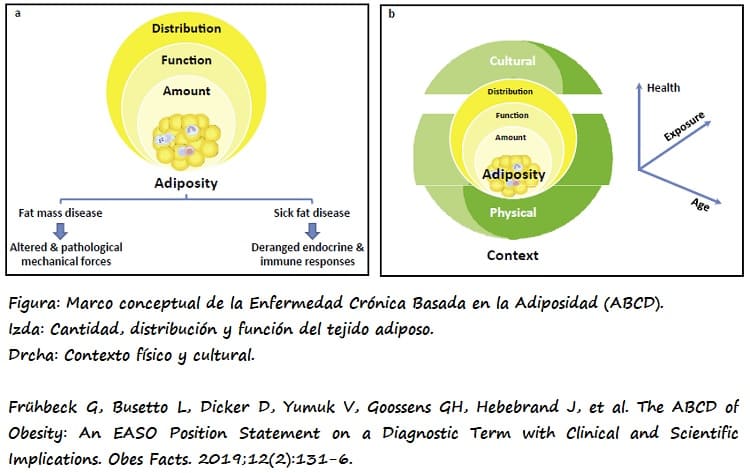

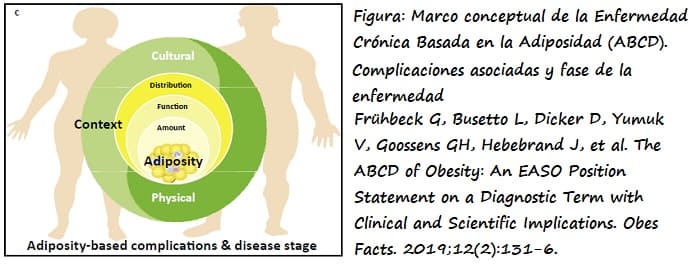

La ABCD se encuadra dentro de un marco conceptual que amplia la visión simplista de la obesidad como una mera deposición de masa grasa. Este nuevo paradigma incorpora (5):

1-Cantidad, distribución y disfunción del tejido adiposo.

2-Contexto físico (planificación urbanística, disponibilidad de alimentos, disruptores endocrinos…) y cultural (aspectos socioeconómicopolíticos, etnia, creencia, cultura, actitudes hacia la alimentación y actividad física, desigualda, estigmatización, política…).

3-Complicaciones asociadas al exceso de peso y fase de la enfermedad.

Las razones para crear ese nuevo término son:

1-Poner énfasis en la condición de enfermedad crónica. Muchas personas con obesidad no son conscientes de que es una enfermedad, pues se asocia con un mayor riesgo de enfermedades cardiometabólicas, siendo cuestión de tiempo la aparición de las mismas.

2-Poner de manifiesto la base fisiopatológica de la obesidad (que resulta del exceso de adiposidad). La palabra adiposa revela la importancia de la cantidad, distribución y función de los diferentes depósitos grasos.

3-Evitar el estigma asociado al término obesidad.

4-Evitar la confusión que resulta de emplear el término obesidad en distintos contextos.

5-Poner de relieve la complejidad de la obesidad. No existe una sola obesidad sino infinitas, tantas como individuos que presentan la misma.

6-Contribuir a modificar la narrativa de la obesidad.

Bibliografía

(1) Westbury S, Oyebode O, van Rens T, Barber TM. Obesity Stigma: Causes, Consequences, and Potential Solutions. Curr Obes Rep. 2023;12(1):10-23.

(2) Gerardo G, Peterson N, Goodpaster K, Heinberg L. Depression and Obesity. Curr Obes Rep. 2025;14(1):5.

(3) Hebebrand J, Holm JC, Woodward E, Baker JL, Blaak E, Durrer Schutz D, et al. A Proposal of the European Association for the Study of Obesity to Improve the ICD-11 Diagnostic Criteria for Obesity Based on the Three Dimensions Etiology, Degree of Adiposity and Health Risk. Obes Facts. 2017;10(4):284-307.

(4) Mechanick JI, Hurley DL, Garvey WT. Adiposity-based chronic disease as a new diagnostic term: the American Association of clinical Endocrinologists and American College of Endocrinology position statement. Endocr Pract. 2017;23(3):372-378.

(5) Frühbeck G, Busetto L, Dicker D, Yumuk V, Goossens GH, Hebebrand J, et al. The ABCD of Obesity: An EASO Position Statement on a Diagnostic Term with Clinical and Scientific Implications. Obes Facts. 2019;12(2):131-6.