985 34 43 58

DescripciĂłn de la base fisiopatolĂłgica y el rol de la nutriciĂłn en la DMTII

La Diabetes Mellitus (DM) es un término genérico que alude a dos entidades que difieren en su etiología, fisiopatología y sintomatología clínica: DMTI y DMTII.

Diabetes Mellitus tipo I (DMTI):

Se denomina también Diabetes insulin-dependiente.

Su debut se produce en edad infanto-juvenil, generalmente antes de los 30 años. Por este motivo se denominaba también diabetes juvenil, pero dicho término está en desuso porque en la actualidad se está diagnosticando en población de mayor edad.

Cursa con hiperglucemia debido a un déficit total en la síntesis de insulina.

Su etiología exacta es desconocida, pero la hipótesis más plausible postula que resulta de una interacción entre factores genéticos que predisponen a la enfermedad, de estilo de vida (dietéticos como la intolerancia al gluten, exposición a leche de vaca en lugar de materna durante la lactancia…) y medioambientales (virus como Epstein-Barr, Coxsackie…) que actúan como desencadenantes, dando origen a una destrucción autoinmune o diopática de las células beta de Langerhans implicadas en la síntesis y secreción de insulina. La base genética de la DMTI guarda analogía con la de la Enfermedad Celiaca (comparten los genes de susceptibilidad HLA DR3-DQ2 y DR4-DQ8)

El único tratamiento disponible es la administración de insulina exógena.

Diabetes Mellitus tipo II (DMTII):

Se llama también Diabetes no insulina-independiente.

Se manifiesta en adultos. Esta es la razón por la que se llamaba también diabetes de adulto, pero el aumento de la incidencia en población infanto juvenil cada vez con más frecuencia ha hecho que ese término haya caído en desuso. (1)

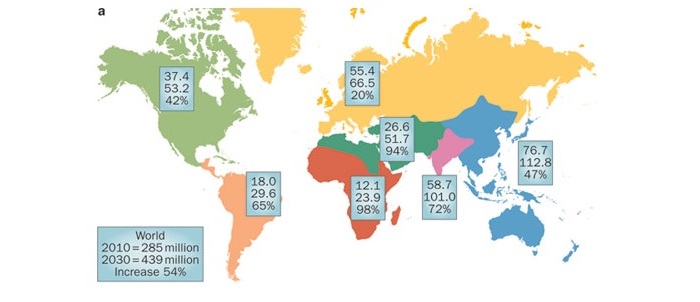

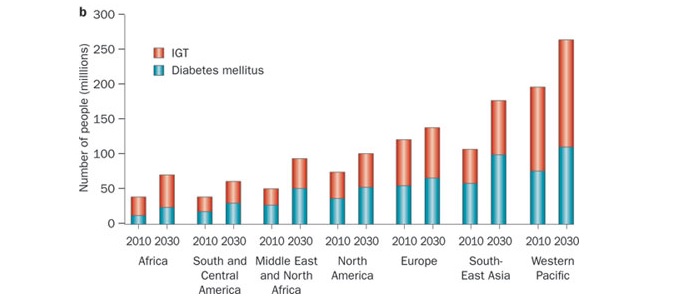

En las últimas tres décadas se su prevalencia se ha duplicado convirtiéndose en uno de los principales desafíos de Salud Pública. (2)

La prevalencia mundial actual es de un 8,3% (382 millones) y se estima que alcance los 532 millones en adultos de 20-79 años en 2035. (4)

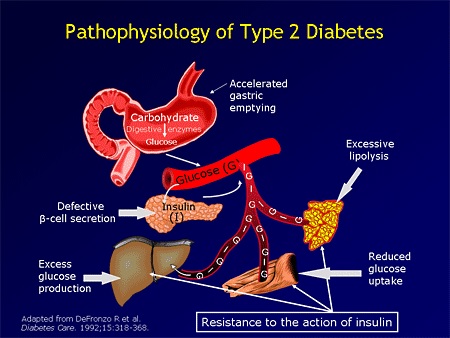

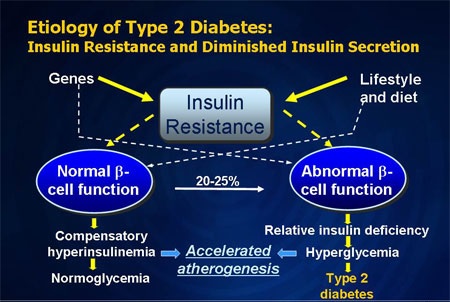

Enfermedad que cursa con hiperglucemia debido a un déficit parcial en la síntesis de insulina o a un proceso de insulinresistencia (proceso que impide a la insulina ejercer su acción fisiológica que es la incorporación de glucosa a sangre, debido a una alteración a nivel del receptor de la insulina o de la cascada de señalización intracelular.

Es el resultado de la interacción entre factores genéticos y de estilo de vida (patrón de alimentación desequilibrado, sedentarismo…).

El 80% de los pacientes con DMTII presentan obesidad.

El tratamiento incluye: un patrón de alimentación saludable hipocalórico, el sedentarismo y la farmacoterapia (antidabéticos orales-ADO- con acción hipoglucemiantes como las biguanidas, tiazolidinedionas –TZD-…)

Puede seguir dos trayectorias: La modificación de los estilos de vida (adhesión a una alimentación saludable y actividad física regular) pueden revertir la enfermedad en un 56% de los casos como demostró el Diabetes Prevention Program (4), mientras la ingesta de antiabéticos orales, como la metformina, en ausencia de una alimentación saludable y actividad física conduciría a un descontrol de la glucosa, que terminaría convirtiendo al paciente en insulin-dependiente.

Si bien se tiene constancia del rol de la alimentación en la DMTII, sólo en las dos últimas décadas se ha acumulado suficiente evidencia científica procedente de estudios observacionales prospectivos y de ensayos clínicos, realizados en poblaciones de renta per cápita, baja, media y alta, entre los que sobresalen los siguientes: Finnish Diabetes Prevention Study, US Diabetes Prevention Program, Da Ping Study, Pima Indian Study, Iowa Women´s Health Study y el estudio de US Male Physicians. Las principales conclusiones de estos son: (3)

1) Los adultos que se mantienen físicamente activas y mantienen un IMC estable a lo largo de la vida y los que tienen sobrepeso e insulin resistencia y pierden peso voluntariamente presentan menor riesgo de DMTII.

2) El exceso de adiposidad (sobrepeso/obesidad, sobre todo la obesidad y la obesidad abdominal), la inactividad física y la diabetes gestacional aumentan el riesgo de DMTII.

3) Las poblaciones asiáticas desarrollan DMTII para un menor umbral de exceso de tejido adiposo que la caucásica. (3)

Se han identificado los nutrientes, dietas y patrones alimentarios más adecuados para su prevención y tratamiento.

1) La calidad de la grasa reviste más importancia que la cantidad de grasa total. En el Women’s Health Initiative una menor ingesta de grasa total no se asoció con menor riesgo. En el Nurses’ Health Study una mayor ingesta de AGP omega 6 se asoció con un menor riesgo. El impacto de los AGP omega 3 no ha sido dilucidado aún. (4)

2) La calidad del carbohidrato y no la proporción relativa de los mismos inciden sobre el riesgo. La fibra insoluble presente sobre todo en cereales integrales se correlaciona negativamente con el riesgo de DMTT mientras que la fibra soluble, presente sobre todo en frutas se asocia con una reducción más discreta del riesgo. Los alimentos ricos en carbohidratos de alto IG (Índice Glucémico) y CG (Carga Glucémica) se asocian con un menor riesgo. (4)

Se han identificado los nutrientes, alimentos y patrones alimentarios más adecuados para su prevención y tratamiento.

1) La calidad de la grasa reviste más importancia que la cantidad de grasa total. En el Women’s Health Initiative una menor ingesta de grasa total no se asoció con menor riesgo. En el Nurses’ Health Study una mayor ingesta de AGP omega 6 se asoció con un menor riesgo. El impacto de los AGP omega 3 no ha sido dilucidado aún. (4)

2) La calidad del carbohidrato y no la proporción relativa de los mismos inciden sobre el riesgo. La fibra insoluble presente sobre todo en cereales integrales se correlaciona negativamente con el riesgo de DMTT mientras que la fibra soluble, presente sobre todo en frutas se asocia con una reducción más discreta del riesgo. Los alimentos ricos en carbohidratos de alto IG (Índice Glucémico) y CG (Carga Glucémica) se asocian con un menor riesgo. (4)

5) Los cereales de grano entero y la carne roja (bacon, salchichas y “perritos calientes”) se han correlacionado con una disminución del riesgo de DMTII. Por el contrario la ingesta de arroz blanco se ha correlacionado positivamente con un mayor riesgo en población asiática.

6) El efecto del consumo de pescado y marisco difiere según la zona geográfica que se atribuye a discrepancias en el tipo de pescado, la técnica culinaria y la presencia de contaminantes. Se asocia a un mayor riesgo en Norteamérica y Europa y a un menor riesgo en Asia.

7) El consumo de vegetales de hoja, arándano azul, uvas, manzana y nueces se asocia con un menor riesgo.

8) Los lácteos, particularmente el yogur, tiene un impacto moderado sobre la reducción del riesgo.

9) El consumo de bebidas refrescantes azucaradas se asocia con un mayor riesgo, incluso tras ajustar por el IMC, lo que revela que su efecto no está mediado en su totalidad por el peso corporal. La sustitución de agua, café o té por aquella se correlaciona con un menor riesgo. El consumo de café se ha asociado a un menor riesgo, tanto la versión con cafeína como descafeinado, por lo que se atribuye el papel protector a los compuestos bioactivos.

10) El efecto del alcohol obedece a una gráfica en forma de U: bajas y altas ingestas aumentan el riesgo, mientras que un consumo moderado, estimado en 24 g de alcohol/día en la mujer y de 22 g/día en el hombre se asocian a un menor riesgo. Una ingesta superior a 50 g/día en la mujer y 60g/día en el hombre induce un efecto deletéreo sobre la salud.

11) Algunas estrategias nutricionales se asocian con un menor riesgo como la Dieta Mediterránea, las dietas bajas en carbohidratos, las dietas con un bajo índice glucémico, las dietas altas en proteína, la dieta DASH (Dietary Approaches to Stop Hypertension), (dieta rica en frutas, verduras y lácteos desnatados), la dieta vegetariana en el contexto del Adventist Health Study, etc Entre todas ellas sobresale la Dieta Mediterránea. El patrón de Dieta Mediterránea se ha asociado con un menor riesgo. Como ilustración el estudio PREDIMED (PREvención DIeta MEDiterránea) tras 4,1 años de seguimiento encontró que los grupos de participantes que se adherían a un patrón de Dieta Mediterránea enriquecido bien con aceite de oliva extra o frutos secos presentaban un 40% y un 18% menos de riesgo respectivamente frente a los que se adhirieron a una dieta baja en grasa. También ciertos índices de calidad dietética como el AHEI (Alternate Healthy Eating Index)…. (4)

Se precisan estudios de nutrición básica orientados a dilucidar los aspectos sinergísticos de nutrientes individuales y sus mecanismos de acción, así como observacionales con grandes cohortes y ECA con un adecuado diseño metodológico en distintas poblaciones.

1. Kaufmann FR. PRESIDENT’S PEN Type 2 Diabetes in Children and Young Adults: A “New Epidemic”. Clin Diab. 2002; 20 (4): 218-9.

2. Chen L, Magliano DJ, Zimmet PZ. The worldwide epidemiology of type 2 diabetes mellitus--present and future perspectives. Nat Rev Endocrinol. 2011;8(4):228-36. 3. Steyn NP, Mann J, Bennett PH, Temple N, Zimmet P, Tuomilehto J, et al. Public Health Nutr. 2004;7(1A):147-65. Diet, nutrition and the prevention of type 2 diabetes.

4-Ley SH, Hamdy O, Mohan V, Hu FB. Prevention and management of type 2 diabetes: dietary components and nutritional strategies. Lancet. 2014;383(9933):1999-2007.

5-Ajala O, English P, Pinkney J. Systematic review and meta-analysis of different dietary approaches to the management of type 2 diabetes. Am J Clin Nutr. 2013;97(3):505-16.

6-Salas-Salvadó J1, Martinez-González MÁ, Bulló M, Ros E. The role of diet in the prevention of type 2 diabetes. Nutr Metab Cardiovasc Dis. 2011;21 Suppl 2:B32-48.