985 34 43 58

¿Es bueno el agua para prevenir la litiasis renal (piedras en el riñón)?

Ensayo sobre los estudios que evalĂşan la influencia de la ingesta de agua en el desarrollo de litiasis renal.

Conclusiones

-El patrón alimentario de las personas que presentan litiasis renal difiere respecto de sus homólogos (aquellos con un sexo, edad…y otras variables semejantes) que no la tienen. Una de las características de dicho patrón es una baja ingesta de agua (1).

-Una baja ingesta de agua es un factor litogénico (aquel que contribuye a la formación de cálculos o piedras en la vesícula biliar). Esto se debe a que (1):

-Un bajo volumen de orina es uno de los factores de riesgo de litiasis renal más poderosos.

-Un alto volumen de orina es un factor protector frente a la litiasis renal.

-Varios estudios, tanto observacionales como de intervención, implementados por diferentes grupos de investigación (2-14) en distintas poblaciones, encuentran que:

-Las personas que presentan cálculos renales presentan una menor diuresis (excretan un menor volumen de orina) que sus homólogos sanos.

-El consumo de agua previene tanto la incidencia (casos nuevos entre la población total) de cálculos renales (prevención primaria) como su recidiva (prevención secundaria).

-La ingesta de agua es la primera línea de abordaje y la piedra angular sobre el que se ha de erigir la prevención primaria y secundaria de litiasis renal.

-Ingiere abundante agua pues contribuye a aumentar el volumen de orina.

-La horquilla de consumo de agua observada en los estudios con un efecto:

-Protector es de >2-2,5 l/día.

-Promotor de la nefrolitiasis es <1,2 y <1,4 l/día en hombres y mujeres respectivamente.

Sin embargo dado que las necesidades hídricas dependen del sexo, edad, nivel de actividad física…te aconsejamos que consultes a tu dietista-nutricionista para que individualice tus recomendaciones de agua.

-No se conoce con certeza si:

-Existe un volumen de orina crítico que sea condición necesaria y suficiente para la aparición de cálculos renales.

-La ingesta de un alto volumen de agua puede tener un impacto negativo en la fisiología renal.

-Los modelos de predicción del balance coste-beneficio que supondría la implementación de políticas de prevención primaria y secundaria de litiasis renal a nivel del sistema nacional de salud encuentran son favorables debido a la reducción del coste sanitario que supondría un menor número de casos diagnosticados.

-Se precisan más estudios con una alta calidad metodológica que evalúen:

-El efecto de la ingesta de agua en la prevención primaria y secundaria de nefrolitiasis, particularmente ECA.

-El ratio coste/beneficio y viabilidad de implementar campañas de promoción del consumo de agua en la prevención de la litiasis renal en el sistema nacional de salud.

1. Introducción

-El patrón alimentario de las personas que presentan litiasis renal difiere respecto de sus homólogos (aquellos con un sexo, edad…y otras variables semejantes) que no la tienen. Una de las características de dicho patrón es una baja ingesta de agua (1).

-Las razones por las que estas personas no toman agua son varias (1):

Presentan un alto umbral de sed y/o

Experimentan un disconfort tras la ingesta de grandes volúmenes de agua y/o

Perciben el sabor del agua como desagradable y/o

Desempeñan trabajos donde se ven forzados a omitir la ingesta de agua para no acudir regularmente al baño (e.g. taxistas, profesores…) y/o

No son conscientes del beneficio de este comportamiento.

Se enumeran primeramente las conclusiones, con objeto de que aquellas personas que no estén interesadas en información más exhaustiva y detallada (que figura más adelante) accedan rápidamente a la respuesta.

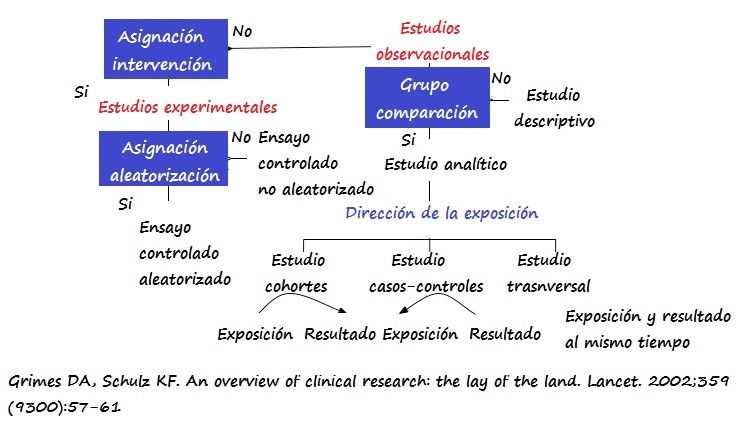

2. Evidencia científica

2.1. Primera línea de evidencia:

La primera evidencia indirecta que la ingesta de fluidos previene la litiasis renal procede de estudios que hallaron una prevalencia de nefrolitiasis más alta en países y áreas geográficas más calurosas.

La prevalencia de litiasis renal es más frecuente:

-En habitantes del sureste de EEUU como Florida (temperatura media anual de 22ºC) que presentaban 1,9 veces más riesgo de desarrollar litiasis renal que los residentes en el noroeste de EEUU como Dakota del Norte (temperatura media anual de 5ºC) (2,3). Las personas que viven en climas más cálurosos tienden a presentan un menor grado de hidratación que aquellas de latitudes más frías debido a la pérdida de líquidos por sudoración (1).

-En personas expuestas a altas temperaturas como soldados (4), socorristas (5), corredores de larga distancia (6), trabajadores de la industria del acero y del hierro…

-En sujetos c/ profesiones que exigen implícitamente ingerir menos líquido para evitar la evacuación frecuente como taxistas, profesores y cirujanos (7,8).

2.2. Segunda línea de evidencia:

Una segunda evidencia más directa procede de estudios epidemiológicos de cohortes prospectivos que evaluaron la ingesta de líquido y la aparición de litiasis renal:

-Curhan GC et al (9) hallaron que la incidencia de nefrolitiasis era de 372 y 192 casos por cada 100000 personas-año respectivamente en hombres sanos de 40-75 años con una ingesta de <1,2 l/día versus >2,5 l/día en una cohorte de 45619 al cabo de 4 años de seguimiento. Los segundos presentaban una reducción del RR (Riesgo Relativo) de un 29% tras un ajuste por factores de confusión (edad, profesión, uso de diuréticos tiazídicos, ingesta de alcohol, calcio, proteína de origen animal y potasio.

Curhan GC et al (10) implementaron un estudio metodológico semejante pero en una cohorte de 91731 mujeres sanas de 34-60 años en 1980, del Nurses' Health Study I y encontraron que la incidencia de nefrolitiasis era de 232 y 116 casos por cada 100000 personas-año habitantes en mujeres con una ingesta de <1,4 l/día versus >2,5 l/día tras 8 años de seguimiento. Los segundos presentaban una reducción del RR (Riesgo Relativo) de un 39% tras un ajuste por factores de confusión (edad, alcohol, IMC, ingesta de calcio, proteína de origen animal, potasio, sodio, sacarosa y suplementos de calcio.

Estudios epidemiológicos con un diseño metodológico semejante (observacionales prospectivos) han hallado resultados semejantes tanto en hombres como en mujeres (11, 12).

2.3. Tercera línea de evidencia:

La tercera línea de evidencia más robusta procede de estudios de intervención.

Frank M et al (13) realizaron en 1966 un ensayo de intervención no aleatorizado en una población israelí con una incidencia de litiasis renal semejante. Asignaron a los participantes a dos grupos que fueron monitorizados durante 3 años:

Grupo de intervención: Fue sometido a una campaña puerta a puerta donde se le instó a consumir agua.

Grupo control: No recibió ningún tipo de educación nutricional sobre el consumo de agua.

Al cabo de 3 años la incidencia de litiasis renal fue de 0,8 (control) versus 0,07% (intervención).

El incremento de 11,4% de incidencia fue observado a pesar de la baja diferencia en el volumen de orina encontrado (804 versus 1071 ml/día).

Borghi L et al (14) acometieron el único RCT realizado hasta la fecha (Enero 2017) en el que evaluaron el efecto del consumo de agua en la prevención secundaria de nefrolitiasis durante 5 años. Los sujetos fueron asignados a dos grupos:

Grupo de intervención: Ingesta de líquido que asegurase una excreción de un volumen de orina <2l/día sin ningún cambio dietético.

Grupo control: Ningún tipo de tratamiento.

El grupo de intervención fue instruido para monitoriza el volumen de orina en casa cada 2-3 meses. Anualmente se realizaban un examen clínico, analítico (en una muestra de orina de 24h para analizar los factores de riesgo litogénicos) y radiológica para determinar el perfil de riesgo de cálculos urinarios. En ambos brazos se enfatizó una ingesta de agua de su elección con una única condición: un bajo contenido en minerales. Al cabo de 5 años la incidencia de nuevos episodios de cálculos renales fueron de un 12 y 27 % en el grupo de intervención y control respectivamente (p<0,008). Además el tiempo de recurrencia promedio fue mayor en grupo de intervención respecto al placebo (38.7 ± 12.2 versus 25.1 ± 16.4 meses, p=0.016)

Bao Y et al (15) en una revisión de Cochrane de 2012 que evaluó la eficacia del aumento en la ingesta de agua en la prevención primaria y secundaria de litiasis renal concluyó que:

La evidencia procedente de un solo estudio RCT (14) sugiere que el aumento en el consumo de agua reduce la recurrencia de piedras renales y aumenta el período de tiempo hasta la recurrencia de cálculos.

Se precisan más estudios sobre todo RCT bien diseñados.

No se puede establecer una conclusión firme sobre el efecto de la ingesta de agua en la prevención primaria y secundaria de nefrolitiasis, debido a la carencia de un número suficiente de RCT.

3. Objeciones

Ljunghall S et al (16) postularon que la ingesta de agua no es una terapia adecuada para la nefrolitiasis debido a que el aumento del volumen de orina induce una dilucción de las sustancias inhibidoras de la cristalización.

Kok DJ et al (17) encontraron que bajas concentraciones de sustancias inhibidoras de la formación de cálculos renales son suficientes para promover la litiasis renal incluso en ausencia de otros factores metabólicos anómalos.

Posteriormente varios investigadores rebatieron dichos argumentos:

Borghi L (18) et al al observaron que la adicción de inhibidores de la cristalización purificados procedentes tanto de orina concentrada como diluida a muestras de orina tratadas con oxalato no afectaban al poder de cristalización. Este mismo estudio puso de relieve que una pequeña ingesta de agua en el transcurso de la noche aumenta la tolerancia a una carga adicional de oxalato, de forma que conforme mayor sea el grado de dilución de la orina mayor es la cantidad de oxalato urinario necesaria para alcanzar los índices de supersaturación de oxalato cálcico e inducir la precipitación y nucleación de los cristales.

Hess B et al (19) hallaron que la ingesta de agua aumenta la excreción urinaria de citrato, un inhibidor de la critalización.

Hamm LL et al (20) encontraron que un aumento del flujo de orina a través del túbulo renal proximal incrementa la secreción de hidrogeniones (H+) desde la células tubulares al filtrado y por tanto la acidosis metabólica que disminuye la reabsorción de citrato.

4. Balance coste-beneficio

El análisis de presupuestos revela que la prevención de la nefrolitiasis puede suponer un ahorro económico significatio en los sistemas nacionales de salud al reducir la carga de la enfermedad.

Lotan Y et al (21) realizaron un estudio coste/efectividad basado en un modelo de Marcov que comparó los costes y beneficios en una cohorte virtual de sujetos con un alto y bajo consumo de agua partiendo de una serie de asunciones (incidencia de urolitiasis, % anual de recidivas y % de reducción de la frecuencia de recurrencias con la ingesta de líquido.). El modelo fue evaluado para determinar el impacto de variar las asunciones un ±10% (e.g. incrementos o decrementos de un 10% en la incidencia de litiasis renal y/o % de recurrencia…). Su modelo predictivo encontró que:

-El coste total de la urolitiasis es de 4267€ con unos costes directos de 2767€ que incluyen el coste del tratamiento y sus complicaciones.

-El presupuesto anual basado en un censo de 65 millones de habitantes es de 590e/contribuyente.

-El consumo de una alta ingesta de agua por el 100% de la población se traduciría en un coste de 273 millones de € y 9265 menos casos de litiasis renal

-Incluso si sólo un 25% de la población se adhiriese a ese consumo de una alta ingesta de agua recomendada , el coste sería de 68 millones de € y 216 menos casos de nefrolitiasis.

-El mayor impacto en la reducción del coste se obtuvo variando la reducción del riesgo que comporta la ingesta de líquido en un 10% resultado en una reducción de 35 millones de €.

5. Limitaciones de los estudios

Los estudios epidemiológicos empleaban como métodos de estimación de la ingesta de nutrientes y fluidos un cuestionario de frecuencia de consumo de alimentos (FFQ). Sin embargo Prentice RL et al (22) realizaron un estudio en el que evaluaron la validez de tres encuestas alimentarias (registro de 4 días, tres recuerdos de 24 horas y un FFQ) como método de estimación de la ingesta alimentaria. en 450 mujeres postemenopáusicas del estudio Women's Health Initiative, frente a la medición de biomarcadores de ingesta de energía y proteínas y concluyeron que el registro alimentario es un estimador más robusto de la ingesta energética y protéica que el FFQ, ocupando el recordatorio de 24 h una posición intermedia. Por tanto los resultados de estos estudios deben interpretarse con cierta cautela.

La mayor parte de los estudios realizados son no experimentales (prospectivos) y sus características y limitaciones hacen que las aseveraciones sobre la relación entre la ingesta de agua y la prevención primaria y secundaria de nefrolitiasis no sean tan robustas y categóricas como las que se desprenden de los estudios experimentales (intervención).

La existencia hasta la fecha de un único estudio de intervención bien diseñado (RCT) no permite establecer un posicionamiento claro y conciso al respecto.

Bibliografía

1. Ticinesi A, Nouvenne A, Borghi L, Meschi T. Water and other fluids in nephrolithiasis: State of the art and future challenges. Crit Rev Food Sci Nutr. 2017; 57(5):963-74.

2. Curhan GC, Rimm EB, Willett WC, Stampfer, MJ. Regional variation in nephrolithiasis incidence and prevalence among United States men. J Urol.1994; 151: 838-41.

3. Soucie JM, Coates RJ, McClellan W, Austin H, Thun, M. Relation between geographic variability in kidney stone prevalence and risk factors for stones. Am J Epidemiol. 1996: 143: 487-95.

4. Atan L, Andreoni C, Ortiz V, Silva EK, Pitta R, Atan F, Srougi M. High kidney stone risk in men working in steel industry at hot temperatures. Urology. 2005; 65: 858-61.

5. Borghi L, Meschi T, Amato F, Novarini A, Romanelli A, Cigala, F. Hot occupation and nephrolithiasis. J Urol. 1993; 150: 1757-60.

6. Milvy P, Colt E, Thornton, J. A high incidence of urolithiasis in male marathon runners. J Sports Med Phys Fitness. 1981;1981: 21: 295-8.

7. Linder BJ, Rangel LJ, Krambeck, AE. The effect of work location on urolithiasis in health care professionals. Urolithiasis. 2013; 41: 327-31.

8. Nygaard, I, Linder M. Thirst at work – an occupational hazard? Int Urogynecol J Pelvic Floor Dysfunct. 1997; 8: 340-43.

9. Curhan GC, Willet WC, Rimm EB, Stampfer MJ. A prospective study of dietary calcium and other nutrients and the risk of symptomatic kidney stones. N Engl J Med. 1993;328:833–38.

10. Curhan GC, Willett WC, Speizer FE, Spiegelman D, Stampfer MJ. Comparison of dietary calcium with supplemental calcium and other nutrients as factors affecting the risk for kidney stones in women. Ann Intern Med. 1997;126:497–504.

11. Curhan GC, Willett WC, Knight EL, Stampfer MJ. Dietary factors and the risk of incident kidney stones in younger women. Arch Intern Med. 2004;164:885–91.

12. Taylor EN, Stampfer MJ, Curhan GC. Dietary factors and the risk of incident kidney stones in men: new insights after 14 years of follow-up. J Am Soc Nephrol. 2004;15:3225–32.

13. Frank M, De Vries A. Prevention of urolithiasis. Education to adequate fluid intake in a new town situated in the Judean desert mountains. Arch Environ Health.1966; 13: 625-30.

14. Borghi L, Meschi T, Amato F, Briganti A, Novarini A, Giannini A. Urinary volume, water and recurrences in idiopathic calcium nephrolitiasis: a 5-year randomized prospective study. J Urol. 1996;155:839–43.

15. Bao Y, Wei Q. Water for preventing urinary stones. Cochrane Database Syst Rev. 2012;(6):CD004292.

16. Ljunghall S, Fellstrom B, Johansson G. Prevention of renal stones by a high fluid intake? Eur Urol. 1988; 14: 381-85.

17. Kok DJ. Papapoulos, SE, Bijvoet OLM. Excessive crystal agglomeration with low citrate excretion in recurrent stone-formers. The Lancet. 1986; 1 (8489): 1056-8.

18. Borghi L, Meschi T, Schianchi T, Briganti A, Guerra A, Allegri F et al. Urine volume: stone risk factor and preventive measure. Nephron.1999; 81: 31-7.

19. Hamm LL. Renal handling of citrate. Kidney Int. 1990; 38: 728-35.

20. Hess B, Michel R, Takkinen R, Ackermann D, Jaeger P. Risk factors for low urinary citrate in calcium nephrolithiasis: low vegetable fibre intake and low urine volume to be added to the list. Nephrol Dial Transplant. 1994; 9: 642-9.

21. Lotan Y, Buendia Jiménez I, Lenoir-Wijnkoop I, Daudon M, Molinier L, Tack I, et al. Primary prevention of nephrolithiasis is cost-effective for a national healthcare system. BJU Int. 2012;110(11 Pt C):E1060-7.

22. Prentice RL, Mossavar-Rahmani Y, Huang Y, Van Horn L, Beresford SA, Caan B, et al. Evaluation and comparison of food records, recalls, and frequencies for energy and protein assessment by using recovery biomarkers. Am J Epidemiol.2011; 174: 591-603.