985 34 43 58

Como prevenir la obesidad con un simple gesto

Ensayo sobre el tratamiento de la obesidad y cĂłmo un simple gesto puede prevenir la misma

Aunque el título de este post parezca tener tintes pseudocientíficos, nada más lejos de la realidad. De hecho al final del artículo se pueden consultar las referencias bibliográficas. Siguiendo la estructura de otros artículos del blog, si quieres profundizar en el tema puedes seguir leyendo la sección "introducción" después de las "conclusiones".

Conclusiones

1-La obesidad es una enfermedad crónica de mal pronóstico asociada a una mayor morbimortalidad. Las complicaciones metabólicas más habituales son: T2DM (Diabetes Mellitus tipo II), CVD (Enfermedad Cardiovascular) y MeSy (Síndrome Metabólico) (1).

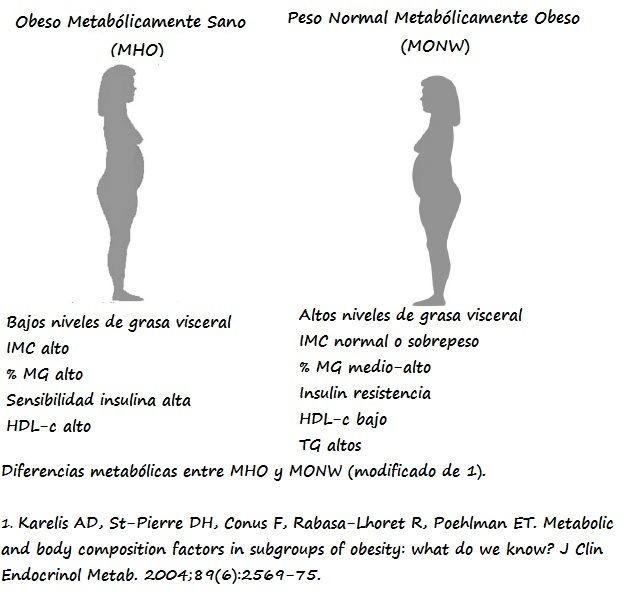

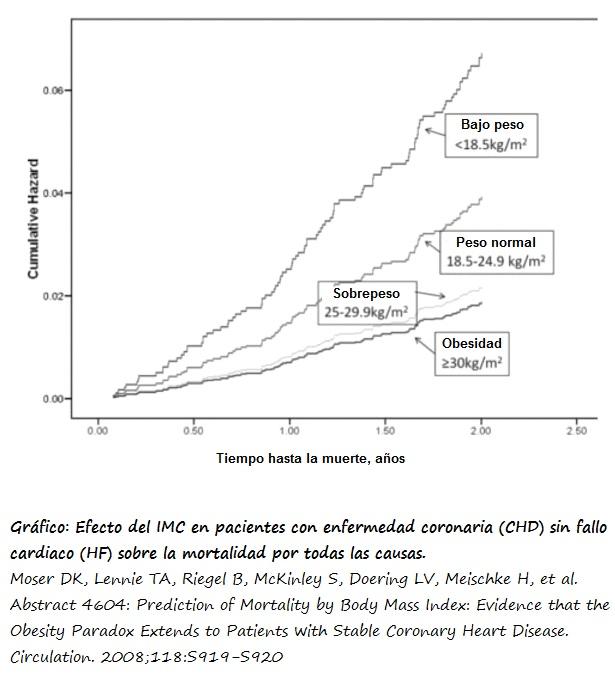

2-Toda manifestación de la obesidad no siempre tiene una connotación negativa como ilustran dos fenómenos descritos en la literatura biomédica: el concepto de MHO (obesos metabólicamente sanos) (2) y la paradoja de la obesidad (3,4).

3-Con la salvedad de la cirugía bariátrica, la eficacia de la dieta y/o otras intervenciones bien de forma aislada o combinadas sobre la pérdida de peso (dieta, ejercicio físico, terapia psicológica, farmacoterapia y cirugía bariátrica) a largo plazo es modesta (5).

4-La pérdida de peso aparentemente parece algo sencillo. Aunque la máxima “comer menos y gastar mas” condensa la solución, en la práctica estamos ante un fenómeno mucho más complejo.

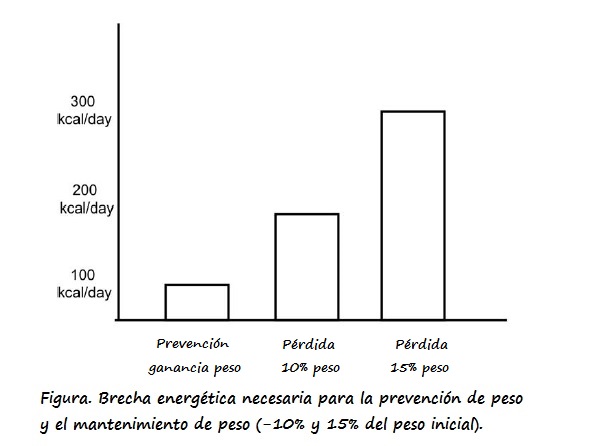

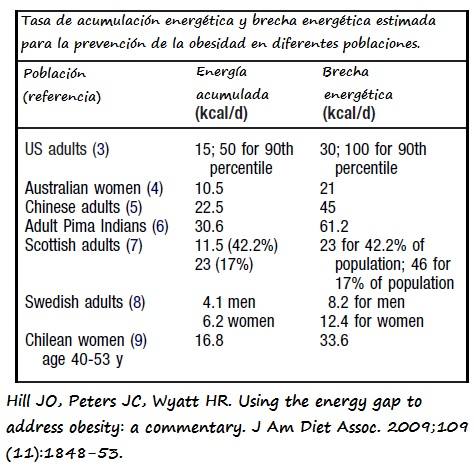

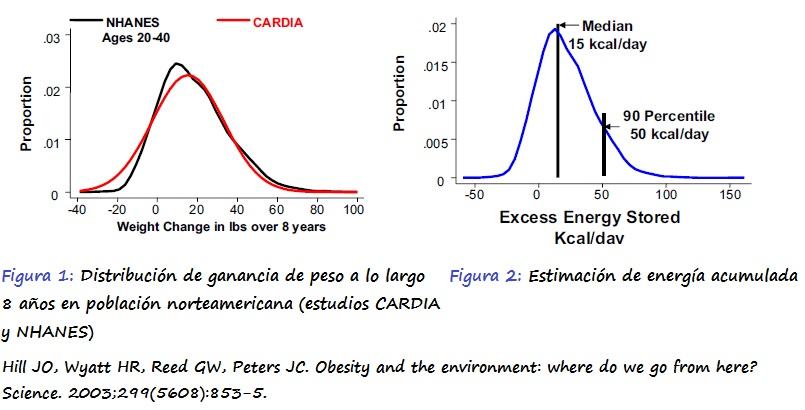

5-El aumento de peso generalizado de la población sugiere que el balance energético y la estabilidad de peso no es una constante y la mayor parte de las personas ingieren ligeramente más calorías de las que gastan a largo plazo, a pesar de existir mecanismos homeostásicos que tienden a amortiguar cualquier cambio en la ecuación del balance energético y que las necesidades energéticas aumentan al incrementarse el peso corporal (6).

6-Las personas que ganan peso están desplazándose dinámicamente en el tiempo a través de distintos fenotipos de composición corporal y metabólicos (7).

7-Un aumento de peso relativamente modesto de 0,5-1Kg/año puede explicarse en términos de una pequeña brecha energética diaria positiva (6).

8-Hill JO et al con el fin de cuantificar la magnitud de cambio en el balance energético requerido para tener éxito en los objetivos de pérdida de peso, acuñaron el concepto de brecha energética (“energy gap”) como “el cambio requerido en el gasto energético en relación a la ingesta energética necesario para restaurar el balance energético” o en otras palabras la cantidad de gasto energético que es necesario acumular y/o la restricción energética necesaria para prevenir la obesidad y/o mantener el peso perdido, con independencia del peso actual y del momento temporal.

9-Según la teoría de la brecha energética en adultos, pequeños cambios conductuales articulados en una reducción de la ingesta y/o aumento del gasto energético que alcancen las 100 Kcal/día podrían prevenir la obesidad en el 90% de la población norteamericana (6,8).

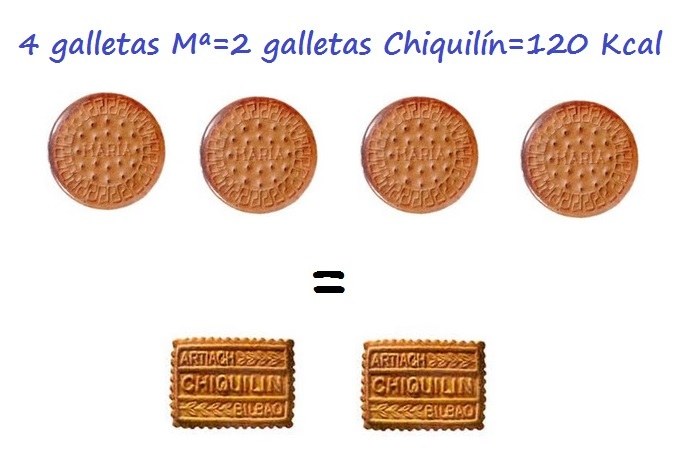

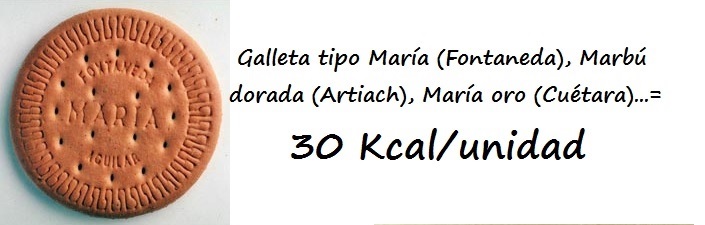

10-El abordaje de la obesidad basado en pequeños cambios conductuales parece ser una herramienta útil en la prevención de la obesidad en sujetos que nunca han padecido obesidad y evitar la ganancia de peso en sujetos obesos. Sin embargo no es útil en el mantenimiento de una gran cantidad de peso perdido. Esto se debe a la mayor magnitud de energía necesaria para pasar de un estado estable (obesidad) a otro (mantenimiento del peso perdido) y a las mayores demandas energéticas de la persona con obesidad. (5).

10-El abordaje de la obesidad basado en pequeños cambios conductuales parece ser una herramienta útil en la prevención de la obesidad en sujetos que nunca han padecido obesidad y evitar la ganancia de peso en sujetos obesos. Sin embargo no es útil en el mantenimiento de una gran cantidad de peso perdido. Esto se debe a la mayor magnitud de energía necesaria para pasar de un estado estable (obesidad) a otro (mantenimiento del peso perdido) y a las mayores demandas energéticas de la persona con obesidad. (5).

11-La brecha energética se puede estimar en cualquier población y subgrupos poblacionales siempre que se conozca el ritmo de ganancia de peso y es población-específica. En otras poblaciones adultas donde se han realizado predicciones similares la magnitud de la brecha energética es incluso mas pequeña (6). En niños y adolescentes se ha postulado que se situaría entre 22-165 Kcal/día. En la actualidad (Julio 2017) no existen estudios que hayan cuantificado la magnitud del desequilibrio energético en población española necesario para prevenir la obesidad.

12-La comparación de predicciones de la brecha energética es difícil debido a diferencias en su definición, asunciones, la población objeto de estudio y el método para su cuantificación.

13-Se precisan modelos de predicción matemáticos de la brecha energética, nuevos, refinados y más flexibles que los actuales.

14-Según el modelo propuesto por Hill JO, al menos en población americana, un gesto tan simple como reemplazar 4 galletas Chiquilín (240 Kcal) por 4 galletas tipo Maria (120 Kcal) a largo plazo o una bebida refrescante tipo coca-cola (140 Kcal/330ml) por su homóloga light (0,7 Kcal/330ml) o zero (0,7/330ml) podría prevenir la obesidad.

Introducción

La obesidad es una enfermedad crónica de mal pronóstico asociada a una mayor morbimortalidad.

La obesidad se acompaña de una serie de comorbilidades como T2DM (Diabetes Mellitus tipo II), CVD (Enfermedad Cardiovascular), MeSy (Síndrome Metabólico), etc. razón por la que se considera una enfermedad (1).

Su naturaleza crónica resulta del fracaso a largo plazo de las intervenciones orientadas a su tratamiento (dieta, ejercicio físico, terapia psicológica, farmacoterapia y cirugía bariátrica). Las personas con obesidad habitualmente entran en un círculo vicioso que comienza con la dieta y en función del sujeto puede llegar a precisar una intervención de cirugía bariátrica que no siempre es resolutiva de la problemática.

De todos modos la obesidad no siempre tiene un impacto negativo sobre la salud.

Por un lado la evidencia científica acumulada sugiere que existe un subgrupo de sujetos que cumplen criterios diagnósticos de obesidad pero carecen de complicaciones asociadas, denominados MHO (obesos metabólicamente sanos). A pesar de que el concepto fue acuñado hace años, no se conocen con exactitud sus determinantes y no existen unos criterios estandarizados que permitan definir la salud metabólica. Esto explica las diferencias en los estudios de prevalencia de MHO y la dificultad para comparar unos estudios con otros. Además los estudios prospectivos que evalúan el desarrollo de enfermedad cardiometabólica en sujetos MHO arrojan resultados contradictorios (2).

Por otro lado la evidencia científica ha definido la paradoja de la obesidad como la aparente contradicción entre la condición mórbida de la obesidad y al mismo tiempo protectora frente a la CVD en relación a sujetos de peso normal o bajo peso (3). Gruberg L et al acuñaron el concepto en 2002 al observar que los pacientes con sobrepeso y obesidad con CVD sometidos a una intervención percutánea coronaria presentaban menos complicaciones que los sujetos de bajo peso y peso normal. Los segundos presentaban más complicaciones hospitalarias incluidas muerte cardiovascular y al cabo de un año mayor mortalidad que los primeros (4).

De todos modos el hecho de que algunas personas presenten un fenotipo MHO y la obesidad parezca ofrecer un papel protector frente a la CVD no significa que esté haciendo apología de una ingesta ad libitum (a placer, a voluntad).

El primer pilar del tratamiento, la dieta, es probablemente el recurso al que se recurre con más frecuencia. La ganancia de peso es un proceso gradual que no se produce de hoy para mañana. Por tanto no se puede pretender perder peso de forma inmediata. Las revisiones sistemáticas y meta-análisis que han evaluado el papel de la dieta bien de forma aislada o combinada con otras estrategias en el mantenimiento de la pérdida de peso son desalentadoras.

Kouvelioti R et al realizaron una revisión sistemática sobre el efecto combinado de la dieta y ejercicio físico, a pesar de que existen varias revisiones sistemáticas previas sobre dicho tema que revelan una reganancia de peso. Los autores justifican su estudio apelando a las limitaciones metodológicas que comprometen la validez de dichos resultados. Seleccionaron un total de 14 RCT que verificaban los criterios de calidad impuestos por la escala Jadad (5).

Globalmente la pérdida de peso fue de 11,1 Kg (alrededor del 13%) al cabo de un promedio de 4 meses desde el inicio de la intervención. Al cabo de 21 meses desde el inicio la pérdida de peso mantenida promedio era de 5,8 Kg (un 52% del peso perdido a los 4 meses) y la reganancia de peso de 5,3 Kg (un 48% del peso perdido a los 4 meses) (5).

La pérdida de peso es mucho más simple pero al mismo tiempo mucho más complejo de lo que parece. Si fuese sencillo la pandemia de obesidad se habría revertido hace tiempo. Por tanto aunque la pérdida de peso fue exitosa a corto plazo, prácticamente la mitad del peso se recupero a largo plazo. Esto es congruente con los resultados de estudios previos. Los autores destacan la calidad metodológica de los RCT conforme al criterio Jadad incorporados en la revisión. Sin embargo un análisis profundo de los RCT ponen de relieve limitaciones severas como la ausencia de un grupo control en mas de la mitad de los estudios y de potencia estadística, así como alto número de abandonos (>20%). Se precisan RCT mejor concebidos metodológicamente con objeto de poder realizar revisiones sistemáticas que devuelvan resultados de mayor validez (4).

Hill JO et al desarrollaron el concepto de brecha energética como factor etiológico de la obesidad en aras de desarrollar estrategias orientadas a su prevención a nivel de salud pública. La definición original propuesta por Hill JO establece que es “el cambio requerido en el gasto energético en relación a la ingesta energética necesario para restaurar el balance energético” o en otras palabras la cantidad de gasto energético que es necesario acumular y/o la restricción energética necesaria para detener la obesidad. Dichos autores, a partir del estudio NHANES (National Health and Nutrition Examination Survey) y CARDIA (Coronary Artery Risk Development In Young Adults study) y varias asunciones teóricas estimaron que un aumento en el gasto y/o una restricción calórica de 50 Kcal/día podría prevenir la ganancia ponderal en el 90% de la población. (Hill) Como la eficiencia metabólica de la deposición de grasa corporal es de alrededor de un 50%, dichos autores postulan que por cada 100 Kcal de discrepancia entre ingesta y gasto energético, 50 Kcal se almacenan en forma de grasa. Por tanto toda estrategia destinada a reducir la ingesta y/o aumentar el gasto energético que alcance las 100 Kcal/día podría prevenir la obesidad.

Sin embargo la brecha energética es objeto de controversia: no existe un consenso sobre su definición y. cuantificación. Además Heymsfield SB crítica (7):

- El uso de cálculo matemáticos informales para cuantificar la brecha energética por Hill JO.

- La poca exactitud de la predicción de la brecha energética debido a las limitaciones de las metodologías empleadas en la estimación de la ingesta (registros alimentarios, cuestionarios de frecuencia de consumo de alimentos…) y el gasto energético (frecuencia cardiaca, contaje de pasos…) de los estudios (particularmente aquellos publicados hasta 1980). Estas metodologías no tienen la suficiente sensibilidad como para capturar pequeñas discrepancias calóricas entre ingesta y gasto.

- El hecho de no contemplar que la manipulación de uno de los elementos de la ecuación del balance energético (ingesta o gasto) se traduce en una respuesta homeostásica contrareguladora en el otro lado de la ecuación, con objeto de restaurar el balance energético, alcanzándose un nuevo estado estable para un mayor peso (si se ha ingerido mas alimento y al mismo tiempo se ha mantenido estable la actividad física) o menor peso (si se ha incrementado la actividad física y al mismo tiempo se ha preservado estable la ingesta alimentaria). En el primer caso se entra en un balance energético positivo y se aumenta de peso debido a un aumento de la síntesis de macromoléculas (lipogénesis y protesíntesis) pero dado que estas precisan energía se eleva el gasto energético en reposo y durante el ejercicio se alcanza un nuevo estado estable para un peso superior. En el segundo se entra en un balance energético negativo, se gana peso pero a medio plazo.

Swinburn BA et al han estimado la brecha energética siguiendo una metodología más rigurosa: seleccionaron aquellos estudios en los que los sujetos se hallaban en balance energético, en cuyo caso el gasto energético (medido mediante el método del DLW) es un reflejo de la ingesta. En su caso la estimación es muy superior a la de Hill JO et al. Los autores desarrollaron un modelo matemático que es población-específico. Existe un riesgo de error significativo cuando se aplica la ecuación de regresión desarrollada por Swinburn BA et al a otras poblaciones (8).

La comparación de predicciones de la brecha energética es difícil debido a diferencias en su definición, asunciones, la población objeto de estudio y el método para su cuantificación.

Se precisan modelos de predicción de la brecha energética, nuevos, refinados y más flexibles que los actuales.

Según el modelo propuesto por Hill JO, al menos en población americana, un gesto tan simple como reemplazar 4 galletas Chiquilín (240 Kcal) por 4 galletas tipo Maria (120 Kcal) a largo plazo o una bebida refrescante tipo coca-cola (140 Kcal/330ml) por su homóloga light (0,7 Kcal/330ml) o zero (0,7/330ml) podría prevenir la obesidad.

Bibliografía

1. Guh DP, Zhang W, Bansback N, Amarsi Z, Birmingham CL, Anis AH. The incidence of co-morbidities related to obesity and overweight: a systematic review and meta-analysis. BMC Public Health. 2009;9:88.

2. Phillips CM. Metabolically healthy obesity: definitions, determinants and clinical implications. Rev Endocr Metab Disord. 2013;14(3):219-27.

3. Obesity Paradox Does Exist. Diabetes Care. 2013;36(2):S276-S281.

4. Gruberg L, Weissman NJ, Waksman R, et al. The impact of obesity on the short term and long-term outcomes after percutaneous coronary intervention: the obesity paradox? J Am Coll Cardiol 2002; 39:578–584

Conus F, Rabasa-Lhoret R, Péronnet F. Characteristics of metabolically obese normal-weight (MONW) subjects. Appl Physiol Nutr Metab. 2007;32(1):4-12.

5. Kouvelioti R, Vagenas G, Langley-Evans S. Effects of exercise and diet on weight loss maintenance in overweight and obese adults: a systematic review. J Sports Med Phys Fitness. 2014;54(4):456-74.

6. Hill JO, Peters JC, Wyatt HR. Using the energy gap to address obesity: a commentary. J Am Diet Assoc. 2009;109(11):1848-53.

7. Heymsfield SB. How large is the energy gap that accounts for the obesity epidemic? Am J Clin Nutr. 2009;89(6):1717-8.

8. Hill JO, Wyatt HR, Reed GW, Peters JC. Obesity and the environment: where do we go from here? Science. 2003;299(5608):853-5.

9. Swinburn BA, Sacks G, Lo SK, Westerterp KR, Rush EC, Rosenbaum M, et al Estimating the changes in energy flux that characterize the rise in obesity prevalence. Am J Clin Nutr. 2009;89(6):1723-8.