985 34 43 58

¿QuĂ© es la hipĂ³tesis lipĂdica de la enfermedad cardiovascular?

Ensayo sobre el origen de la relaciĂ³n hipercolesterolemia-ateroesclerosis-enfermedad cardiovascular

Hoy en día casi nadie (a excepción de un pequeño núcleo de investigadores) cuestionan la bondad de reducir el colesterol plasmático elevado para disminuir el riesgo de ECV. Sin embargo la hipótesis de la relación causal entre altos niveles de colesterol y enfermedad cardiovascular fue objeto de escepticismo y estuvo rodeada de controversia hasta su aceptación final (1,2).

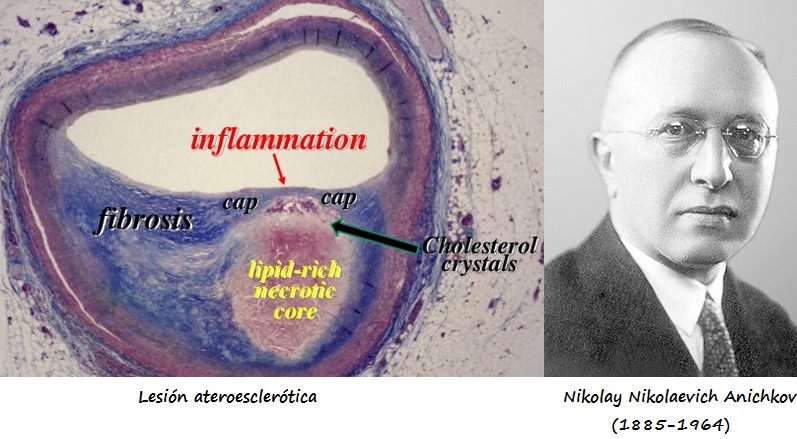

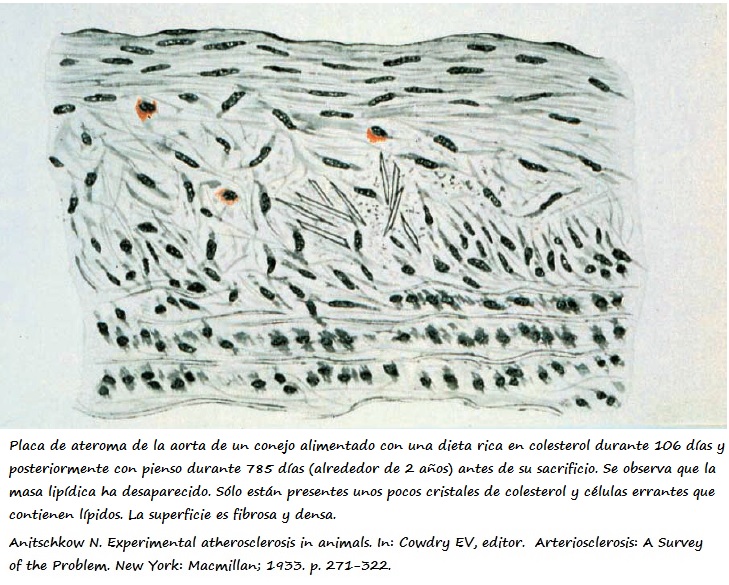

La hipótesis lipídica de la enfermedad cardiovascular fue postulada por N. N. Anichkov, un patólogo ruso en la Academia Militar Médica en St. Petersburgo en 1913, y sostiene que la deposición de colesterol en la placa de ateroma reduce la luz de los vasos sanguíneos, incrementando el riesgo de ECV. (1,2)

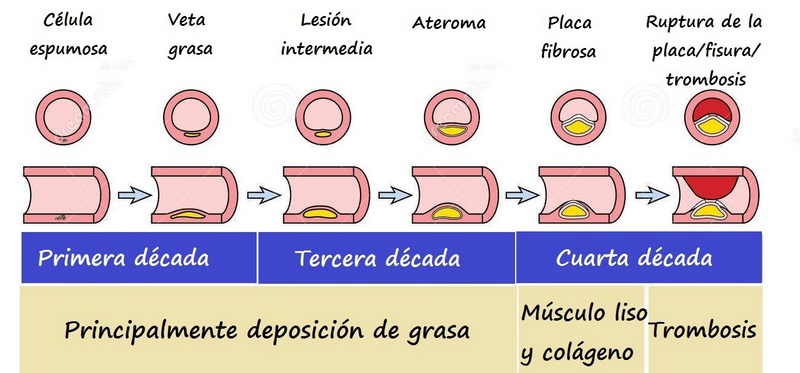

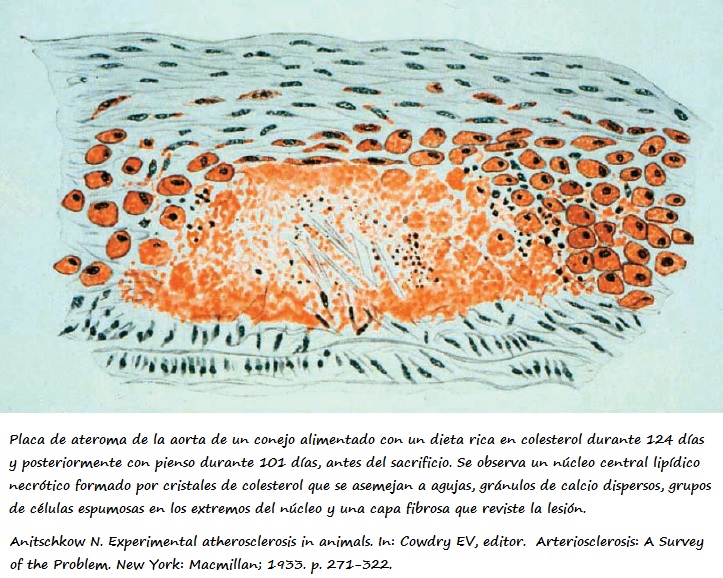

N. N. Anichkov creó el primer modelo animal de ateroesclerosis describiendo el inicio y evolución de la misma: formación de células espumosas, infiltración de células serie blanca en la lesión ateromatosa, conversión de las vetas de grasa en placas fibrosas… En un estudio clásico observó que conejos alimentados con una dieta rica en colesterol presentaban unas lesiones ateromatosas, con unas características histológicas semejantes a las de los seres humanos. La extensión y severidad de las lesiones eran proporcionales a los niveles de colesterol y el tiempo de exposición de los tejidos al mismo y no la ingesta de colesterol.

Curiosamente utilizó colesterol purificado de la yema de huevo disuelto en aceite de girasol.

Resulta sorprendente como sus postulados han permanecido indemnes a pesar de los avances en biología molecular, celular y bioquímica.

La hipótesis lipídica de la enfermedad cardiovascular propuesta por N. N. Anichkov no fue aceptada inicialmente por la comunidad científica a pesar de haber sido publicada en revistas alemanas de alto impacto de la época. Esto explica que los estudios en seres humanos no se iniciasen hasta 1940. Dicha latencia se atribuye a (1,2):

1-La hipótesis lipídica de la enfermedad cardiovascular contradecía el dogma imperante sobre su etiología. La hipótesis senescente de la ateroesclerosis, era la teoría más sólida para justificar el aumento del colesterol plasmático. La ateroesclerosis era un proceso crónico, lento e irreversible inherente al envejecimiento.

2-Los niveles de colesterol plasmático de los conejos eran extraordinariamente altos (500-1000 mg/dl), difícilmente reproducibles en seres humanos. En investigaciones ulteriores N. N. Anichkov demostró que incrementos modestos de colesterol también inducían lesiones ateroescleróticas.

3-Falta de reproducibilidad de los hallazgos de N. N. Anichkov en otros modelos animales: ratas y perros. Se atribuyó a la especial fisiología y alimentación de los conejos que son herbívoros, de forma que su ingesta de colesterol dietético es nula. Se abandonó el conejo como modelo de investigación de la ateroesclerosis por su escasa similitud con la fisiología humana.

Posteriormente se descubrió que la causa fue la mayor excreción de colesterol en la bilis de ratas y perros. En 1946 A. Steiner y F.E. Kendall observaron que perros a los que se administró tiouracilo, un fármaco antitiroideo que además de suprimir la síntesis y secreción de tiroxina disminuye la población de receptores de LDL-c, presentaban una elevación del colesterol plasmático (3).

Los estudios metabólicos de J.W. Gofman (4) y L.W. Kinsell (5), así como el inicio de la epidemiología cardiovascular impulsada por T.R. Dawber (6), despertaron el interés de la investigación del binomio colesterol-ateroesclerosis-ECV.

Los primeros estudios sobre dieta-hiepercolesterolemia a pequeña escala en seres humanos datan de 1960 y sugerían que una reducción del colesterol disminuía el riesgo de ECV (1).

En 1961 la American Heart Association (AHA) aceptó la relación entre hipercolesterolemia y el riesgo de ECV y recomendó una dieta de estas características en personas con alto riesgo de ECV, que en 1964 hizo extensibles a la población general. Sin embargo en aquella época pocos médicos concedían importancia a los niveles de colesterol y sugerían adoptar medidas dietéticas específicas para reducirlos en sujetos con riesgo cardiovascular. Además el desarrollo de fármacos hipocolesterolemiantes se hallaba en una fase muy precoz.

Pocos temas han dividido tanto a la comunidad científica como la plausibilidad biológica entre colesterol-ateroesclerosis.ECV en los albores de la misma.

Por un lado una facción de científicos respetados consideraba que la evidencia era convincente, que no se precisaban más estudios y caso de implementarse supondrían una pérdida de tiempo y dinero (1).

Por otro lado una facción de científicos también con una reputada trayectoria consideraban que la fuerza de la evidencia era demasiado frágil para seguir realizando estudios en esa línea (1).

Incluso en la década de los 70 del pasado siglo muchos cardiólogos y nutricionistas discrepaban del rol central de la hipercolesterolemia en la ECV. Como ilustración:

M. F. Oliver en un artículo en Br Heart J en 1976 argumentaba: “…la visión de que el colesterol plasmático elevado es per se una causa de la enfermedad coronaria es insostenible…” (7).

E. H. Ahrens, EH en un artículo en Lancet en 1979 consideraba las medidas destinadas a reducir el colesterol “…insensatas, poco prácticas e improbable que conduzcan a una reducción de la incidencia de enfermedad arterioesclerótica…” (8).

Esto explicaría porque la investigación exhaustiva sobre la relación entre hipercolesterolemia-ECV en seres humanos se demoró 60 años.

La brecha entre partidarios y detractores perduró incluso hasta 1983 a pesar del número creciente de estudios en modelos animales y epidemiologicos que encontraban una asociación positiva.

M.F. Oliver MF en un artículo em Acta Med. Scand en 1983 escribía “…probablemente resulte de poco valor reducir la concentración de colesterol elevada en pacientes con enfermedad cardiaca evidente” (9).

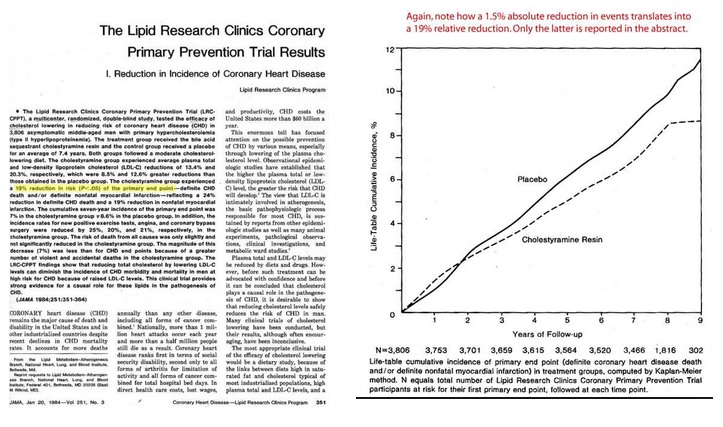

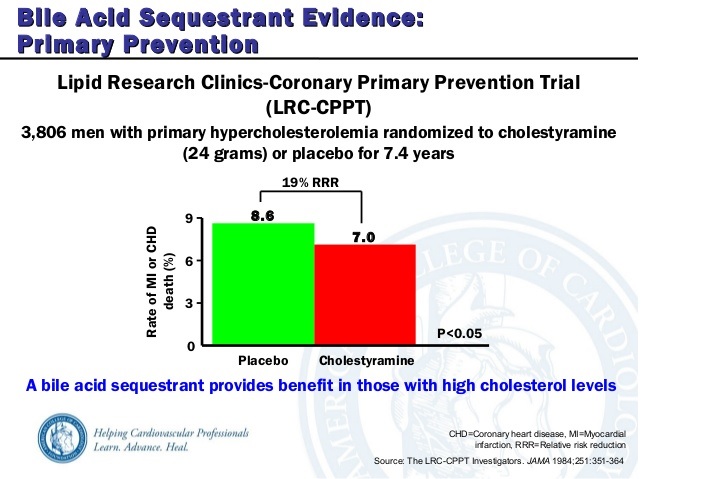

El año 1984 marcó un punto de inflexión. Se implementó el primer ensayo a gran escala, aleatorizado doble ciego, auspiciado por el Nacional Heart Institute, denominado Coronary Primary Prevention Trial, que demostró que la reducción del colesterol plasmático mediante el fármaco colestiramina disminuía el riesgo de IAM. Este estudio incentivó una serie de lineas de investigación sobre dicha temática (10-11).

Las conclusiones derivadas de este estudio son el fundamento del posicionamiento alcanzado en la Conferencia de Consenso del NIH (12) y de las guías para el manejo del colesterol. Un panel de expertos acordó de forma unánime en base a los estudios clínicos, epidemiológicos y de intervención la reducción de la hipercolesterolemia como diana terapéutica en la disminución del colesterol. En este sentido:

L. A. Simons en un artículo publicado en Med. J. Aust en 1985 escribía: “El ensayo Coronary Primary Prevention Trial ha conferido credibilidad y respectabilidad al manejo dietético y farmacológico de la hipercolesterolemia” (13).

R. N. Podell RN encabezaba un artículo publicado en Postgrad Med en 1984 con el titulo “Prevención de la Enfermedad Coronaria: Prueba del pudding anticolesterol” (14).

P.J. Nestel tituló un artículo publicado en PJ Aust. N. Z. J. Med en 1984: “Tiempo de tratar el colesterol seriamente” (15).

A pesar del posicionamiento de la Conferencia de Consenso del NIH (12), un subgrupo de investigadores continuó desafiando y criticando fuertemente la postura oficional. G. V. Mann, M. F. Oliver y E. H. Ahrens lideraban el grupo de presión.

Esta discrepancia explica que los médicos y cardiólogos no monitorizasen los niveles de colesterol como medida profiláctica de la ECV. El tratamiento de la hipercolesterolemia no se generalizó entre la comunidad médica hasta mediados de los años 90 del pasado siglo, en que se articularon ensayos con estatinas, fármacos inhibidores de la biosíntesis de colesterol y se probó su eficacia. M. F. Oliver terminó finalmente por claudicar ante la evidencia apabullante en 1995 (16).

Conclusiones

La controversia sobre la relación causal entre colesterol-ateroesclerosis-ECV ilustra:

1-Cómo muchos descubrimientos en biomedicina, su hallazgo fue una serindipia. N. N. Anichkov se inspiró en los trabajos de A. Ignatowski (17), que seguía una línea de investigación sugerida por Premio Nobel I. Metschnikow quien postulaba que una ingesta excesiva den proteína en la dieta sería tóxica y contribuiría al proceso de envejecimiento. Ignatowski administró una dieta rica en proteínas (leche, huevo y carne) a conejos y observó lesiones hepáticas y renales en individuos jóvenes. Sin embargo en adultos la manifestación más acusada fue la ateroesclerosis (1).

2-Cuán difícil resulta en biomedicina proponer una hipótesis novedosa que pone en entredicho los pilares y dogmas considerados como verdades absolutas hasta entonces.

3-Cómo algunos estudios originales como el de N. N. Anichkov no suscitan el interés necesario en su época. Dicho autor habría sido merecedor de haber recibido el Premio Nobel, pero fue un hombre que se adelantó a su tiempo. El artículo clásico fue publicado en 1913, pero la validez de su hipótesis no se aceptó de forma generalizada hasta 1984.

4-Cómo se podría haber acelerado la investigación en dicho campo si se hubiese apreciado la relevancia del trabajo pionero de N. N. Anichkov en su época. Desde que se implicó al colesterol hasta que se imputó y declaró culpable de la ateroesclerosis transcurrió la friolera de 71 años.

5-La necesidad de aprender de los errores pasados para prevenir incurrir en otros semejantes en el futuro.

Bibliografía

1. Steinberg D. Thematic review series: the pathogenesis of atherosclerosis. An interpretive history of the cholesterol controversy: part I. J Lipid Res;45(9):1583-93.

2. Steinberg D. In celebration of the 100th anniversary of the lipid hypothesis of atherosclerosis. J Lipid Res. 2013;54(11):2946-9.

3. Steiner A, Kendall FE. Atherosclerosis and arteriosclerosis in dogs following ingestion of cholesterol and thiouracil. Arch. Pathol. (Chic.). 1946; 42: 433-44.

4. Gofman JW, Lindgren F. The role of lipids and lipoproteins in atherosclerosis. Science. 1950;111: 166-71.

5. Kinsell LW. Effects of high-fat diets on serum lipids; animal vs. vegetable fats. J. Am. Diet. Assoc. 1954; 30: 685-88 .

6. Dawber TR, Moore FE, Mann GW. Coronary heart disease in the Framingham study. Am. J. Public Health Nations Health. 1957:47: 4-24.

7. Oliver M. Dietary cholesterol, plasma cholesterol and coronary heart disease. Br Heart J. 1976;38:214–8.

8. Ahrens EH. Dietary fats and coronary heart disease: unfinished business. Lancet. 1079: 2: 1345–8.

9. Oliver MF. Lipid lowering and ischaemic heart disease. Acta Med. Scand. 1981; 651 (Suppl.): 285–93.

10. [No authors listed]. The Lipid Research Clinics Coronary Primary Prevention Trial results. II. The relationship of reduction in incidence of coronary heart disease to cholesterol lowering. JAMA. 1984; 251: 365–74.

11. [No authors listed]. The Lipid Research Clinics Coronary Primary Prevention Trial results. I. Reduction in incidence of coronary heart disease. JAMA. 1984; 251: 351–64.

12. [No authors listed]. Lowering blood cholesterol to prevent heart disease. NIH Consensus Development Conference statement. Arteriosclerosis. 1985; 5: 404–12.

13. Simons LA. The lipid hypothesis is proven. Med. J. Aust. 1985: 140: 316–17.

14. Podell RN. Coronary disease prevention: proof of the cholesterol pudding. Postgrad. Med. 1984:75: 193–96.

15. Nestel PJ. Time to treat cholesterol seriously. Aust. N. Z. J. Med. 1984: 14:198–99.

16. Oliver MF. Statins prevent coronary heart disease. Lancet. 1995; 346: 1378–79.

17. Ignatowski A.Uber die Wirkung des Tierischen Eiweisses auf die Aorta und die paerenchymatosen Organe der Kaninchen. Virchows Arch. Pathol. Anat. 1090: 198: 248–70.