En los últimos años se ha puesto de moda consumir una dieta sin gluten. Según el estudio National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES), la prevalencia de adhesión a una dieta sin gluten en personas sin Enfermedad Celíaca (EC) se triplicó en el período comprendido entre 2009-10 (prevalencia 0,52%) y 2013-4. (prevalencia=1,69%) (1).

¿Pero te has preguntado alguna vez si excluir el gluten de la dieta en personas sanas sin Enfermedad Celíaca es un hábito compatible con un estilo de vida saludable? Probablemente tu respuesta sea un rotundo sí y es comprensible. Famosos con un alto impacto mediático como Gwyneth Paltrow y Russell Crowe se han unido a la causa y han contribuido a su difusión. Existe la creencia de que su consumo reporta beneficios para la salud.

El gluten, junto con la lactosa parecen ser los malos de la película, responsables de todo un sinfín de malestares gastrointestinales: hinchazón abdominal, abdominalgia (dolor abdominal), náuseas, vómitos, diarrea, estreñimiento, meteorismo…. En este post se describe el reciente estudio de Lebwohl B et al. que indaga en el efecto del consumo de gluten en personas sanas sobre el riesgo de Enfermedades Cardiovasculares (ECV), arrojando unos resultados sorprendentes.

Si estás interesado en profundizar en el tema, puedes leer el contenido en mayor detalle tras el apartado “conclusiones”.

Conclusiones

1-El gluten es una proteína presente en cereales como el trigo, cebada y centeno. Ha sido objeto de atención y preocupación en los últimos años.

2-La exclusión del gluten de la dieta es una medida que se han popularizado entre la población, ante la creencia de que el gluten tiene un efecto negativo sobre la salud, equiparándose a otras estrategias dietéticas saludables como reducir los azúcares simples, grasa saturada, grasa trans…

3-La EC no controlada, mediante la adhesión a una dieta sin gluten, se asocia a un mayor riesgo de ciertas enfermedades como la ECV. La exclusión del gluten en esta población revierte la EC y el riesgo de ECV. Sin embargo se desconoce el efecto del consumo de gluten a largo plazo sobre el riesgo de ECV en población sana.

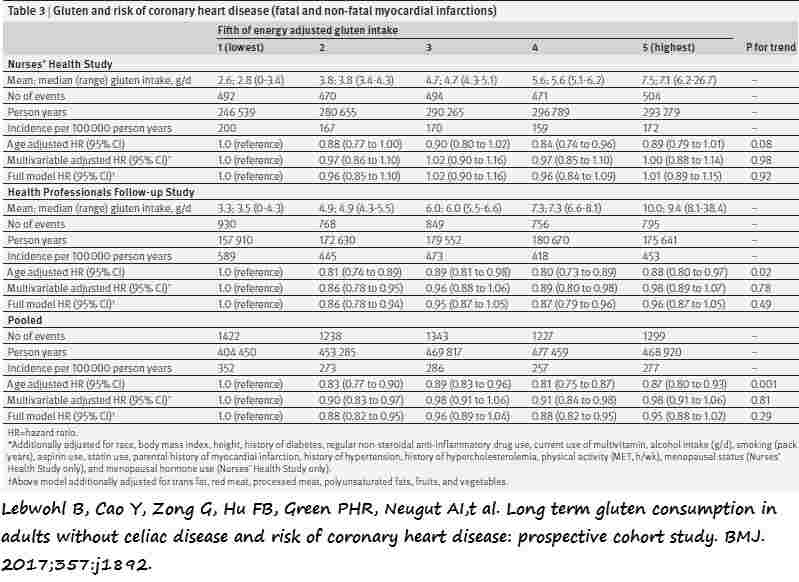

4-Lebwohl B et al. llevaron a cabo un estudio sobre una muestra de 110017 individuos de ambos sexos enrolados en dos cohortes correspondientes al Nurses’ Health Study y Health Professionals Follow-up Study, sin antecedentes de EC y ECV. Se concluyó que:

-La ingesta de gluten a largo plazo no se asocia a un mayor riesgo de ECV ni en hombres ni en mujeres.

-Por el contrario la exclusión del gluten podría aumentar el riesgo de ECV, debido a la supresión de cereales de grano entero (integrales) que vehiculizan ingredientes funcionales como la fibra y fitoquímicos asociados a la protección cardiovascular.

-No se debería promover el consumo de una dieta sin gluten en personas sin EC con objeto de prevenir la enfermedad cardiovascular.

5-La creencia que la exclusión del gluten de la dieta en sujetos sanos forma parte de un hábito alimentario saludable carece de fundamento científico.

6-Si no padeces EC y has decidido retirar el gluten de tu dieta como estrategia saludable te aconsejamos que vuelvas a incorporarlo en la dieta.

Introducción

El gluten es una proteína presente en trigo, cebada, centeno y en pequeñas trazas en la avena.

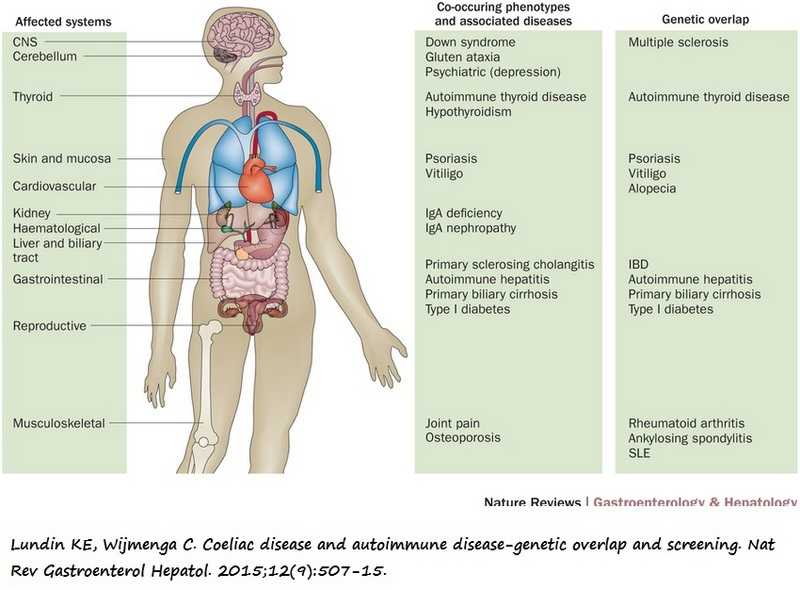

La EC es una de las enfermedades del tracto gastrointestinal más prevalentes. Según la definición de Oslo es una enteropatía mediada por el sistema inmune que afecta al intestino delgado, de naturaleza crónica desencadenada por la exposición al gluten en sujetos genéticamente susceptibles (2). La exposición al gluten induce un daño en la mucosa intestinal que se revierte mediante la adhesión a una dieta libre de gluten.

La Sensibilidad al Gluten No Celiaca (SGNC) es una enfermedad caracterizada por la presencia de signos y síntomas intestinales o gastrointestinales que recuerdan a los de la EC, exacerbada por la exposición al gluten, en individuos que no cumplen los criterios diagnósticos de EC. Algunos autores consideran que la SGNC es el síndrome de intolerancia al gluten más común (3).

Algunos estudios sugieren que el gluten promovería la inflamación en ausencia de EC y SGNC (4), por lo que existe cierta controversia en la comunidad biomédica y confusión entre los profanos, sobre el riesgo del consumo de gluten en el desarrollo de ciertas enfermedades crónicas no transmisibles con una base inflamatoria de bajo grado como la obesidad, el Síndrome Metabólico, las ECV y enfermedades neurológicas (5-8).

La EC se correlaciona positivamente con el riesgo y mortalidad por ECV, que disminuye tras la adhesión a una dieta sin gluten, posiblemente debido al efecto beneficioso de la dieta sin gluten, aunque esta hipótesis es controvertida. Los sujetos con EC no presentan los factores de riesgo de ECV comunes (tabaquismo, dislipemia…), lo que sugiere que el estado proinflamatorio inducido por el gluten sería un factor de riesgo independiente.

A pesar de la popularidad del consumo de dietas sin gluten en personas sin EC, no se conocía el efecto de la EC en el riesgo cardiovascular a largo plazo hasta el estudio reciente de Lebwohl B et al (9). Su diseño y resultados constan a continuación:

Objetivo:

Evaluaron la asociación entre el consumo de gluten y la incidencia (casos nuevos) de enfermedad cardiovascular.

Tipo de estudio:

Estudio de cohortes prospectivo (seguimiento de una población a lo largo del tiempo).

Muestra:

Estaba intregrada por dos cohortes sin antecedentes de ECV ni EC:

-64714 mujeres del Nurses’ Health Study.

-45303 hombres del Health Professionals Follow-up Study.

Monitorización de los participantes:

Los participantes fueron seguidos durante 24 años (1986-2010)

Seguimiento nutricional:

Se administró un Cuestionario de Frecuencia de Consumo de Alimentos (CFCA) semicuantitativo de 136 items al inicio del estudio que se repetía cada 4 años. El CFCA indica la frecuencia de consumo de una ración de alimento dada en un período de tiempo estipulado. Se obtuvo la cantidad de alimento ingerido, resultante del producto de la frecuencia de consumo de alimentos por el tamaño de la ración y se tradujo a nutrientes mediante la base de datos de nutrientes de la Harvard T. H. Chan School of Public Health.

Se calculó la cantidad de gluten tras asumir que:

1-La proporción de gluten de la proteína de trigo, cebada y centeno es de un 75%, a pesar de que la proporción de aquel en la cebada y el centeno es más variable.

2-Se consideró despreciable el gluten presente en avena y otros condimentos (e.g. salsa de soja) debido a que está presente en cantidades mucho más pequeñas que en los cereales mencionados.

Eventos:

Se registraron los casos incidentes de Infarto Agudo de Miocardio (IAM) fatales y no fatales.

Resultados:

La ingesta de gluten se correlacionó moderadamente con la ingesta de cereales integrales y refinados, como era esperable dada la prominencia del trigo en la dieta habitual.

Los autores dividieron a los sujetos en quintiles de ingesta de gluten ajustado por la energía. Durante el seguimiento 2431 mujeres y 4098 hombres desarrollaron ECV. Los sujetos en el quintil más bajo de ingesta de gluten presentaron 352 eventos por cada 100.000 personas-año, en contraste con los que se hallaban en el quintil de ingesta más alta de gluten que experimentaron 277 eventos por cada 100.000 personas-año. La diferencia de tasas no ajustada fue de 75 menos casos por cada 100.000 personas-año en aquellos que consumieron una dieta más rica en gluten en relación a aquellos con menos gluten en la misma.

Virtudes:

El estudio presenta una gran potencia estadística debido a su elevado tamaño muestral, el seguimiento a largo plazo, la estimación de la ingesta periódica mediante CFCA validados y la cuantificación de eventos cardiovasculares robustos.

Limitaciones:

-Aunque no existe un CFCA validado para estimar la ingesta de gluten en la dieta, la herramienta desarrollada es adecuada debido a la correlación moderada entre la ingesta de proteína de la CFCA y el registro de 7 días.

-Se asumió que la proporción de gluten en el trigo, cebada y centeno es de un 75%. Esto sobreestimaría el valor real en el caso de la cebada y el centeno. Pero dado su presencia escasa en la dieta habitual es improbable que haya sesgado los resultados.

-No se contempló la presencia de gluten en la avena y otros alimentos (e.g. salsa de soja) que si vehiculizan gluten pero en proporciones muy inferiores al trigo, cebada y centeno. De todos modos es poco probable que los resultados hallados difiriesen sustancialmente si se hubiesen computado, debido a su escasa presencia y las ingestas promedio de gluten halladas (2,6 g/día en mujeres y 3,3 g/dia en hombres).

-No se evaluó el grado de adhesión a la dieta sin gluten. Como la mayor parte del período de seguimiento (1986-2010) corresponde a una época que precedió al interés sin parangón previo de las dietas sin gluten, es posible que la concienciación para hacerlo haya sido menor que si se hubiese implementado hoy en día el estudio.

-No se ajustó por algunos factores de confusión como la ingesta de alimentos alternativos a los provistos de gluten. Puede suceder que el efecto observado sea atribuible a otros componentes presentes en los alimentos incorporados en su defecto.

-Aunque cabe esperar que las cohortes incluyen sujetos con EC sin diagnosticar, las estimaciones poblacionales sugieren que sería <1% en la presente cohorte. Además la presencia de dichos sujetos con EC sin diagnosticar debería haber incrementado el riesgo de ECV lo que no se observó.

-Aunque no se evaluó el IMC, como posible mediador entre el gluten y el riesgo de ECV es poco probable que haya tenido influencia, ya que la inclusión en el modelo estadístico no modificó el riesgo estimado de una asociación positiva a nula.

Bibliografía

1. Kim HS, Patel KG, Orosz E, et al. Time trends in the prevalence of celiac disease and gluten-free diet in the us population: results from the National Health and Nutrition Examination Surveys 2009-2014. JAMA Intern Med 2016;176:1716-7

2. Ludvigsson JF, Leffler DA, Bai JC, et al. The Oslo definitions for coeliac disease and related terms. Gut 2013;62:43–52.

3. Czaja-Bulsa G. Non coeliac gluten sensitivity - A new disease with gluten intolerance. Clin Nutr. 2015;34(2):189-94.

4. Jamnik J, García-Bailo B, Borchers CH, El-Sohemy A. Gluten Intake is Positively Associated with Plasma α2-Macroglobulin in Young Adults. J Nutr 2015;145:1256-62.

5. Soares FL, de Oliveira Matoso R, Teixeira LG, et al. Gluten-free diet reduces adiposity, inflammation and insulin resistance associated with the induction of PPAR-alpha and PPAR-gamma expression. J Nutr Biochem 2013;24:1105-11.

6 Schiltz B, Minich DM, Lerman RH, Lamb JJ, Tripp ML, Bland JS. A science-based, clinically tested dietary approach for the metabolic syndrome. Metab Syndr Relat Disord 2009;7:187-92.

7 Eaton WW, Chen LY, Dohan FC Jr,, Kelly DL, Cascella N. Improvement in psychotic symptoms after a gluten-free diet in a boy with complex autoimmune illness. Am J Psychiatry 2015;172:219-21.

8 Peters SL, Biesiekierski JR, Yelland GW, Muir JG, Gibson PR. Randomised clinical trial: gluten may cause depression in subjects with non-coeliac gluten sensitivity - an exploratory clinical study. Aliment Pharmacol Ther 2014;39:1104-12.

9. Lebwohl B, Cao Y, Zong G, Hu FB, Green PHR, Neugut AI,t al. Long term gluten consumption in adults without celiac disease and risk of coronary heart disease: prospective cohort study. BMJ. 2017;357:j1892.